Wer heute Verantwortung trägt, wird mit Tech-Lösungen bombardiert: KI-Assistenten, Bots, Automationen, Dashboards. Sie sind beeindruckend – und strategisch zweitrangig. Wirkung entsteht nicht im Tool, sondern im Kopf der Adressierten. Wer nicht dort ansetzt, produziert Aktivität statt Ergebnissen.

Die echte Arena: die kognitive Dimension

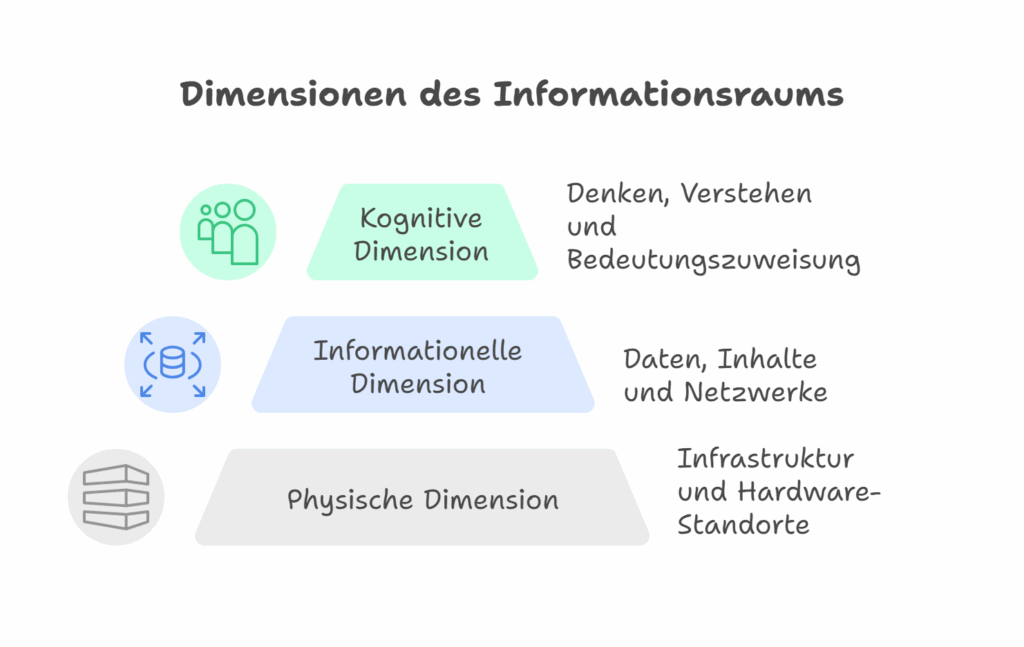

Der operative Raum moderner Strategien hat drei Ebenen:

physisch (Infrastruktur, Orte), informationell (Daten, Inhalte, Netzwerke) und kognitiv (Wahrnehmung, Deutung, Entscheidung). Entscheidend ist die dritte. Dort wird aus Information Bedeutung – und aus Bedeutung Handeln. Kommunikation, die diese Ebene ignoriert, bleibt Prozesspflege.

These: Strategische Kommunikation ist nicht Senden, sondern Eingreifen in Bedeutungsbildung.

Technik schafft Möglichkeiten, keine Wirkung

Kommunikative Fähigkeiten – von PR über Cyber bis Täuschung – sind Werkzeuge. Relevanz bekommen sie erst, wenn sie zusammenspielen, um einen gedachten Effekt auszulösen: ein gefestigtes Urteil, eine veränderte Präferenz, eine klare Entscheidung. Wer Kommunikation als Toolset managt, verfehlt genau das: die Wirkung.

Konsequenz: Nicht „Was können wir alles senden?“ ist die Leitfrage, sondern: „Welchen mentalen Effekt brauchen wir – und welche Intervention erzeugt ihn am präzisesten?“

KI: Beschleunigerin des Unverstandenen

GenAI kann in Sekunden Inhalte erzeugen, die früher Tage brauchten – inklusive Fehlern, Halluzinationen und täuschend echten Imitationen. Das Problem ist nicht „die KI“, sondern unsere kognitive Architektur: Menschen glauben Wiederholtes leichter, verwechseln Vertrautheit mit Wahrhaftigkeit und delegieren Prüfung an vermeintliche Autoritäten. Wer KI naiv einsetzt, skaliert diese Schwäche. Wer sie klug einsetzt, skaliert Präzision: Zielgruppenverständnis, Hypothesen, Tests, Feedbackschleifen.

Regel: Skalieren Sie erst, was kausal wirkt. Nicht die Produktion, die Evidenz.

Realität ist ein Effekt – und gestaltbar

Wirklichkeit im öffentlichen Raum ist kein Rohstoff, sie ist Resultat von Kommunikation: Wir entwerfen, wiederholen, rahmen – und erzeugen so geteilte Deutungen. Das ist keine Lizenz zur Manipulation, sondern eine Verpflichtung zur verantwortlichen Gestaltung. Führung ist hier kein Megafon, sondern Architektur: Sie entwirft Entscheidungsumgebungen, in denen die gewünschte Option plausibel, anschlussfähig und attraktiv wird.

Der Kilroy-Ansatz: von der Botschaft zum mentalen Zielbild

So arbeiten wir, wenn Wirkung wirklich zählen soll:

- Zielbild im Kopf definieren

Welche konkrete mentale Veränderung braucht es bei welchen Personen? (z. B. „CFOs sehen den Wechsel auf X nicht mehr als Risiko, sondern als Kostenkontrolle“.) - Psychologie vor Kanal

Welche kognitiven Hebel sind plausibel: Vertrautheit (Wiederholung), Rahmung (Vergleich, Metapher), Sozialbeweis, Präbunking (Impfung gegen erwartbare Gegen-Frames), Kontrafakten-Stress-Test? - Interventionen als Hypothesen

Wir formulieren Interventionen als testbare Hypothesen („Wenn wir A in B-Sequenz wiederholen und mit C belegen, steigt Zustimmungswahrscheinlichkeit um D %“), statt als Content-Roadmap. - Sequenz statt Orchester

Wirkung ist eine Abfolge: Inokulieren → Rahmung → Wiederholung → soziale Bestätigung → Entscheidungshilfe. Jeder Schritt hat ein Messziel, keine hübsche Kennzahl. - Messung dort, wo Wirkung passiert

Vor-/Nach-Messungen der mentalen Variablen (Plausibilität, Vertrauen, Priorität), nicht nur Klicks. Mini-Experimente mit Kontrollgruppen, gestützt von Interviews mit Entscheider:innen. - Ethik als Systemgrenze

Kein Fabrication-Theater, keine Deepfakes, keine verdeckten Identitäten. Transparenz, überprüfbare Belege, Korrekturen bei Fehlern. Wirkung ohne Vertrauen ist Strohfeuer.

Praxis: ein Mini-Playbook für Entscheidungsträger:innen

Vier Fragen vor jedem Vorhaben

- Welchen mentalen Zustand will ich auslösen? (nicht: „Was will ich senden?“)

- Welche Widerstände sind zu erwarten – und wie prebunke ich sie?

- Welche Sequenz erzeugt am meisten Plausibilität pro Kontakt?

- Woran erkenne ich in 30/60/90 Tagen, dass die Deutung kippt?

Drei schnelle Interventionen

- Prebunking-Snippets: 60–90 Sekunden, die typische Manipulationstechniken entlarven, bevor Gegenargumente auftauchen – ausspielbar vor Kampagnenstart.

- Beweis-Kaskade: Ein starker, wiederholter Kernsatz, flankiert von drei kurzen, überprüfbaren Belegen (Zahl, Zitat, Fall). Einfache Visualisierung, wiederholt über Wochen.

- Entscheidungs-Kompass: Ein einseitiges Dokument, das die Wahl architekturiert: Kriterien, Trade-offs, „Worauf es nicht ankommt“. Ziel: kognitive Entlastung.

Kommunikation wirkt nicht, wenn sie lauter wird, sondern wenn sie Denken verändert.